Arquitectura civil

La vivienda popular de la colonia

se caracterizaba por la simplicidad de sus formas, sin muchos efectos

escenográficos, mientras que la sobriedad era la principal característica de

las mansiones aristocráticas, con una fuerte influencia morisca heredada de la

España Meridional.

Se puede reconocer la funcionalidad

de cada arquitectura colonial, por el empleo de los materiales, algunos como la

madera, la caña amarga, el adobe, la tapia y la arcilla, que sirvió para la

creación de ornamentos funcionales.

La idea constante que preside la

arquitectura colonial venezolana de protegerse de el sol, la lluvia y la luz,

se reencuentra en el estudio las fachadas de las casas de la época. Algunas de

las arquitecturas coloniales más representativas que perduran en la actualidad

son:

-Casa Natal del Libertador Simón

Bolívar en Caracas.

-Casa Guipuzcoana en La Guaira y

Cagua.

-Casa Amarilla en Caracas.

-Casa de la Capitulación en

Maracaibo.

-Quinta Anauco en Caracas.

-Casa de la ventanas de hierro en Coro.

-Casa del Congreso de Angostura en

Ciudad Bolívar.

Artículo

sobre Arquitectura Civil:

Definición: la arquitectura civil es aquella que se emplea en la

construcción de edificios para los fines de la vida civil como viviendas,

palacios, edificios, iglesias, entre otros.

Arte de construir edificios y monumentos públicos o

particulares, no religiosos. Combinación de arte y ciencia de diseñar edificios

en su entorno

Citado de: http://www.diclib.com

En el contexto del renacimiento de las ciudades y el

auge de la burguesía, surgen, como es lógico, otros edificios que no tienen

carácter religioso: castillos, puentes, edicios administrativos y comerciales,

palacios, universidades, etc.

Este impulso constructivo, se menifestará también como

un síntoma del progresivo y largo proceso de emancipación de los habitantes de

las ciudades frente a los poderes feudales y eclesiásticos (proceso que, por

otro lado, estuvo siempre plagado de altibajos). La nueva clase social se

construye casas y hace edificios para ir afianzando su poder y relevancia.

Este auge de la arquitectura civil se da sobre todo a

partir del s. XV y se manifiesta con más intensidad en las ciudades en las que

el comercio iba adquiriendo un mayor peso, en el caso de España en la costa del

Mediterráneo: Barcelona, Valencia, Mallorca, etc. Y fuera de España en Flandes

o en el norte de Italia (Florencia, Siena, etc.).

La arquitectura civil sigue las pautas generales del

gótico pero, como es obvio, adaptándolas a las necesidades concretas del

edificio.

En la arquitectura civil destacan las Lonjas, lugares

donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales, edificios que vamos a

estudiar en el ejercicio resuelto, pero que te podemos anticipar que eran de

planta rectangular y con naves a la misma altura, asemejándose a un patio de

columnas, con una belleza y armonía muy desarrolladas. A estas lonjas se les

solía añadir otro edificio también muy importante, como es el caso del

Consulado del Mar, en el que se dirimían los pleitos y querellas que surgían de

la navegación y el comercio, y, por lo tanto, imprescindible para el buen

desarrollo de ambos.

Citado de:

Se podrían clasificar en:

Arquitectura civil

pública. Son las edificaciones

destinadas a uso civil público, como son palacios, monasterios,

municipalidades, hospitales, colegios, edificaciones de propiedad, puentes,

entre otros.

Arquitectura civil

doméstica. Son edificaciones

destinadas a uso civil doméstico, como son casas, mansiones residenciales de

haciendas, entre otros.

Arquitectura

industrial. Son las edificaciones

destinadas a la producción industrial, como son fábricas, molinos, tiendas,

plantas de producción, talleres, entre otros.

Características de la Arquitectura Civil:

-Pujanza

económica de la burguesía.

-Decadencia

militar de los castillos.

-Construcción

de Residencias palaciegas.

-Repertorio

decorativo goticista (pináculos, tracerías, gabletes, doseletes, chapiteles…).

-Recarga

ornamental.

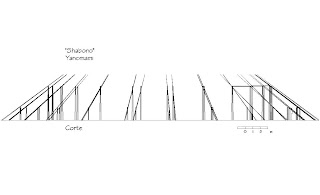

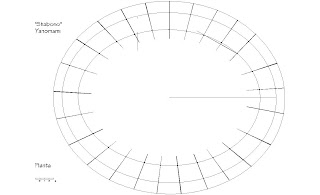

Las edificaciones Civiles: estaban constituidas por

las casas coloniales creadas tanto en la ciudad como en los sitios rurales,

viviendas amplias con ventas grandes y corredores centrales, el objetivo y

darle ventilación y frescura a la casa.

Estas

características arquitectónicas antes mencionadas se pueden observar aun en el

casco histórico de la ciudad de Carora, donde existente todavía edificaciones

de este tipo: Con casas de formas cuadradas y con patío interno, con paredes de

gran altura, elaboradas con tapia adobe, materiales utilizado para la época,

igualmente se observa que la calles en vez de ser empedradas, recientemente se

rehabilitaron y se colocaron adoquines para darle un ambiente colonial al

entorno.

Las edificaciones más resaltantes de la zona son: La

iglesia San Juan Bautista “Catedral de Carora: Ubicada en la Zona Colonial,

frente a la Plaza Bolívar.

Su construcción

duró cerca de los cien años. Es del estilo barroco colonial que impera en estas

tierras producto de la transculturización producida por la conquista. En ella

se observan ciertos criterios de la arquitectura renacentista.”

Biblioteca Pública

"Idelfonso Riera Aguinagal de": Carrera 9 entre calles 2 y 3 frente a

la Plaza Bolívar, cuenta aproximadamente con más de 400 años de construida,

presenta una arquitectura civil colonial tradicional, debido a que la construcción

pertenecía a una familia pudiente de la época.

En conclusión

la características de la arquitectura colonial disponía de una funcionalidad

con la construcción de paredes altas mantienen los interiores de las

edificaciones frescos, valiéndose de ventanales grandes y amplios, para una

mayor ventilación e iluminación de los mismos, con grandes pasillos, corredores

y puertas amplias para el paso de carruajes, las fachadas o exteriores

mantenía, aunque sobrias y sencillas, proporcionaban un carácter majestuoso e

imponente a la construcción, ya bien sea una casa, templo o guarnición.